こんにちは、ケビンダイナマイトです。

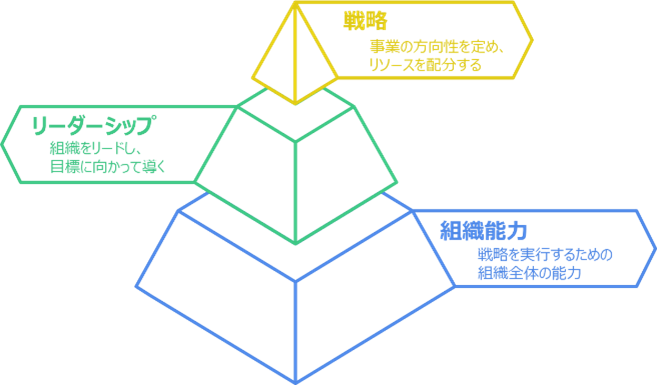

前回のブログでは、競争優位を築く3つの柱「事業戦略」「リーダー」「組織能力」についてお話ししました

参考ブログです

今回はその中でも時間はかかるけど、じわじわ効いてくる、だからこそ本質的である「組織能力強化」について、少し掘り下げてみたいと思います

とはいえ今回のテーマ、「組織能力の強化」って、正直言って本が一冊書けるくらいの大きなテーマなんです

いやむしろ、それ以上かもです😅

でもあえてそこに踏み込むあたり、我ながらチャレンジャーだなぁと思いつつ、

私の実践していることの紹介を兼ねて「組織能力を高めるために必要な3つの要素」についてお話ししていきます

組織能力強化に必要な3つの要素とは?

私が現場で実感してきた「組織能力強化」に必要な3つの要素は、こちら!

- 経営トップの強い思い

- 強化を進めるマインド

- スキル・知識の教育

それぞれが単独で動くというより、「トップの思い」がエンジンとなって、「マインド」と「スキル教育」が車の両輪になる、という感じですね

図にするとこんな感じでしょうか

経営トップの強い思いが推進力になる

私はこれまでアジアの現場をいろいろと見てきましたが、そこで一番強く感じたのは「標準」ベースで仕事することが当たり前になっていること

この場合の「標準」の意味は定例業務のことで、会社のルール・慣習・マニュアルに沿って行う業務です

「標準」は職場によりきちんとマニュアル化されている場合もあれば、慣習的に実行されている場合もあります

この「標準」というのは、実は組織能力の現在の実力を表すものでもあります

だから、組織能力を強化するというのは、「その標準のレベルを上げること」にほかならないんです

とは言っても

「標準をレベルアップして組織能力を強化しよう・・・」

と言っても、これがなかなか難しい

人間の行動には強烈な「慣性の法則」が働いており、現状を簡単には変更できない力が働きます

なぜかというと、「現状維持」って、結構心地いいから🤣

だからこそ、現状を打破するには、強烈な「推進力」が必要

その原動力になるのが、経営トップの「強い思い」にあるわけです

「この組織をもっと良くしたい!変えたい!」というトップの本気の「メッセージ」と「行動」が、現場の空気を変えていきます

強化を進める マインドは上司のレビューが育む

さて、トップがどんなに熱く語っても、現場のメンバーが「よし、やるぞ!」という気持ちにならなければ、何も始まりません

現場に必要なのは、「標準業務だけをしていてはダメだ。自分たちが組織を変えていくんだ」ということを理解し意識を変えること

ここをどう醸成していくかが、肝です

しかしながら、先ほど言ったように、人間の行動には慣性の法則が働きますから簡単には変わりません

「強化するぞー」と言うだけでは誰も変われません

「ナンボ言うても動かんわ~~」

と嘆く人いますが、これで現場が変わってくれたらだれも苦労しないです

「トップ自らが活動を確実にフォローしなければ変われない」

これが私の結論であり、実践していることです

トップによる確実なフォローにより現場も本気になっていきます

私が現場で実践してきた方法は

- ①トップの方針を各部門長のレイヤーでブレイクダウンしていく

つまり、上位者の方針を達成するためには、「各部門が何をしなければならないのか」を明確にする - ②そのための具体的な実行計画とKPIを設定する

- ③実行計画とその活動の結果・成果をレビューして次のアクションにつなげる(PDCA)

簡単に書くと、こんな感じでしょうか

つまり、「この方針を実現するには、うちの部門は何をしなければならないのか?」を明確にし、

実行計画とKPIをつくり、それをちゃんとレビューする

この「レビュー」がポイント

年に一度の振り返りでは長すぎます

年に1回になると、年初に建てた計画に対してのレビューではなくなります

週次・月次・四半期ごとに、活動や管理レベルに応じた期間毎に実際の活動を振り返り、次のアクションにつなげる

このPDCAのサイクルを、トップも現場と一緒に回していく

これがで「標準作業」から「標準のレベルアップの活動へ」の変化を生みます

この「標準のレベルアップの活動」のことを「課題解決」英語で「Challenge」と呼んでいます

より具体的な内容は、別の記事で書きたいと思います

スキルと知識がなければ、変われない

そして、最後に大事なのが「スキル・知識教育」

いくら「やるぞ!」というマインドがあっても、「どうやって?」がわからなければ、人は動けません

特に、業務改革となると、現場の人たちにとっては未知の領域の場合が多い

さすがの経営トップも、各部門の業務改革の方法まで詳しい人はそれほど多くないと思います

また、その部門も多くは自社の中で経験を積んだ人が多く、現状を否定して新しい活動にチャレンジするにはそれなりのハードルがあるのが現実です

だからこそ、ここは外部のプロの力を借りるのが一番の近道かと

コンサルタントを活用するのも有効です(玉石混交なので、選定は慎重に…!)

良い指導者との出会いは、改革の成否を大きく左右します

まとめ:組織能力強化は、粘り強さと伴走力がカギ

ということで今回は、組織能力を高めるための3つの要素についてお話ししました。

- トップの思いは、組織変革のエンジンとして言葉と行動で示しましょう

- マインド醸成は、地道に粘り強く活動をレビューしてマインド醸成

- スキル教育は、実践のための武器をしっかり与えましょう

「トップの思い」は、短期的には個人の力で発揮できますが、持続するにはかなりのエネルギーが必要です

「現場重視」「オペレーション強化」と声を上げるだけで、何のフォローもない経営者を、私はたくさん見てきました…

だからこそ、経営に携わる皆さんには、ぜひ「思いを持ち続ける覚悟」と「現場と伴走する姿勢」を忘れないでほしいと思います

次回は、この中でも「強化を進めるマインド」の醸成について、もう少し掘り下げてみたいと思います。お楽しみに!

コメント