こんにちは、ケビンダイナマイトです

私は現在、中小企業診断士としての活動に向けて準備中で、2025年10月に会社を退職、赴任先から帰国し、活動を開始する予定です

(試験にはすでに合格、退職後に実務補習・実務従事を経て正式登録予定です)

独立後の支援分野として考えているのが、次の3つ:

- 組織能力の強化

- 生産現場の改善

- 開発品質の向上

今回はその中でも、「組織能力」の話に入る前段として、そもそも**事業における競争優位とは何か?**について、私なりの視点でお話ししていきます

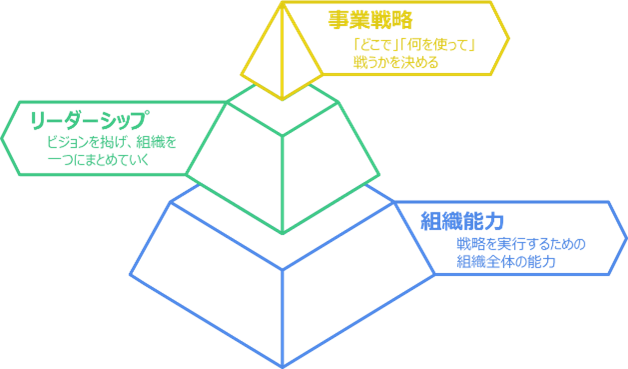

競争優位を決定づける3つの要素

事業が競争に勝つためには、何が必要なのか?

私の答えはシンプルに3つ

- 事業戦略

- リーダーシップ

- 組織能力

この3つが揃ってはじめて、他社には真似できない強い企業になれると考えています

図にするとこんな感じ

● 戦略:勝つ場所と武器を選ぶこと

戦略とは「どこで」「何を使って」戦うかを決めることです

つまり、勝負の舞台と武器(強み)を選ぶ行為ですね。

今回は「企業戦略」や「機能戦略」ではなく、事業戦略=競争戦略にフォーカスしています。

詳しくはこちらの記事でご紹介しています:

👉 戦略のレイヤーと考え方について

事業戦略とは、「自社の強み」を活かして「どこで戦うか」を明確にし、リソースをどう配分するかを決めること

その意思決定の質が、将来的な競争力を大きく左右します。

● 組織能力:戦略を実行に移す“現場の力”

いくら戦略が立派でも、それを実行できる“組織の力”がなければ競争優位は実現できません

これはよくある失敗パターンです

組織能力とは、「現場で戦略を実行する力」

オペレーションの質の高さが問われます

たとえば楠木建先生の名著『ストーリーとしての競争戦略』では、

- 戦略=シェフのレシピ

- 組織能力=厨房の力

と例えて、わかりやすく説明してくれています

いくらシェフが素晴らしいレシピを考えても、それを調理できる厨房がなければ、おいしい料理(成果)は出てきません

また、厨房の能力が高くても、どんな料理を作ればよいか明確でなければ料理はできないですね

● リーダーシップ:組織を導く力

組織がバラバラでは、どんな優れた戦略も実行できません。

そのために必要なのが「リーダーシップ」

ビジョンを掲げ、組織を一つにまとめていく力

ここが欠けていては、やはり競争優位は築けません

組織能力の奥深さと難しさ

この3つの要素の中で、私は「組織能力」に注目しています

組織能力は、次のような特徴を持っています:

・暗黙性:何が効果的かが明文化しづらく、属人的で伝承が難しい

・経路依存性:一朝一夕では育たず、時間をかけて積み上がっていく

つまり、他社から見えにくく、真似しにくい=強力な競争優位の源泉になり得るのです

例えば、トヨタ生産方式。これはまさに組織能力の結晶であり、模倣が困難な独自の強みとなっています

●なぜ組織能力の強化は進みにくいのか?

実は、多くの経営者が「戦略の立案」には熱心でも、「組織能力の強化」はつい後回しになりがちです

その理由を

時間もエネルギーも、そして組織全体の巻き込みが必要だから

と、私は考えています

戦略は、ある程度優秀な人材がいれば作ることは可能です

リーダーシップも、一部の人材育成で対応できます

しかし、**組織能力は“全社的な取り組み”**が求められます

だからこそ、目に見えづらく、成果もすぐには出にくい

結果として、「現場任せ」になってしまい、企業全体の競争力がじわじわと低下していくケースも少なくありません

私自身、日本企業が元気を失いつつある背景には、この「組織能力の軽視」が一因としてあるのでは?と感じています

まとめ:競争優位の本質は“三位一体”

本日は、事業の競争優位を築くための3つの要素

「戦略」「リーダーシップ」「組織能力」についてお話ししました

特にこの中でも、私が今後中小企業を支援していきたいと考えているのが、「組織能力の強化」です

時間はかかりますが、だからこそ本質的で、持続的な競争優位につながると確信しています

次回はこの「組織能力」をどうやって高めていくのか?

その具体的なアプローチについて、お話ししていきたいと思います。

✍️最後までお読みいただきありがとうございました!

「戦略はある、リーダーもいる。でもなぜか成果が出ない…」

そんな企業さんにこそ、「組織能力」に着目した支援を届けていきたいと考えています

それでは、また次回の更新でお会いしましょう!

コメント